SOU・SOU日記 / スタッフがお届けする日記

“日本人と色/山本 聖美”

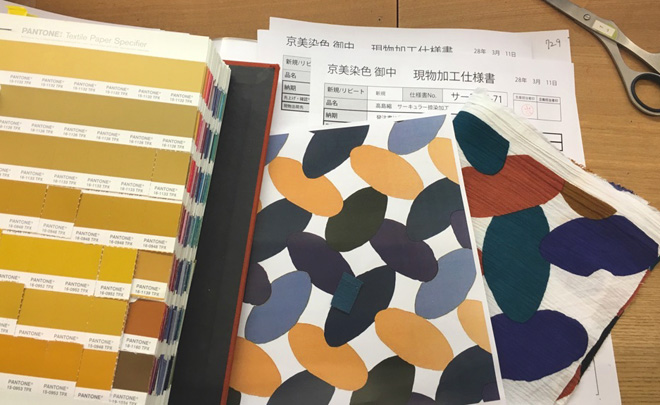

日々の仕事の中で最も好きな事の一つに、テキスタイルの配色や色合わせがございます。

原画とは異なる配色を考えたり、全体の商品バランスなどを構成して色を出したり、、、たくさんの色と対話する時間が好きです。

原画とは異なる配色を考えたり、全体の商品バランスなどを構成して色を出したり、、、たくさんの色と対話する時間が好きです。

前職では着物の制作に携わっておりましたが、色を決める時は「午前中の北向きの窓の元で配色する」というのが決まりでした。細やかな色判断をするのに、光の条件が良く、眼がまだ色に慣れていない状態ということで良い判断ができるからです。

今でも、色の判断をするときは出来るだけ午前中にしようと努めています。

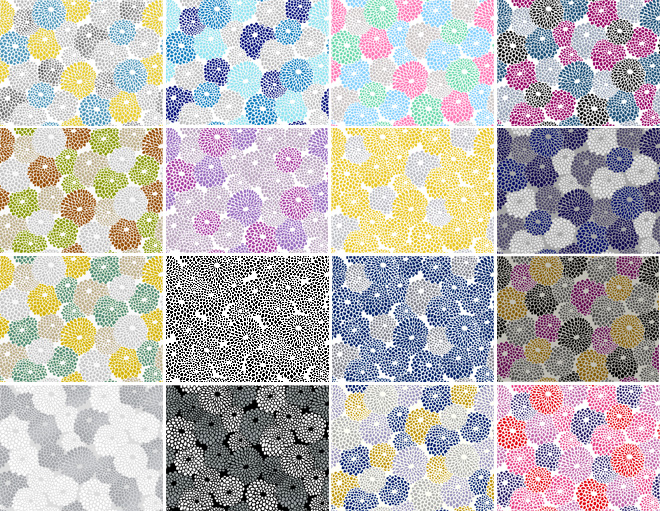

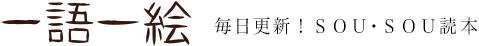

配色例のご紹介

textile name “菊づくし”

同じテキスタイルでも色を変えるだけで無限の美しさがあります。

色の名前に着目すると、現在、日本の伝統色(平安時代から生まれた色名)と言われるものだけでも400色以上あるといわれています。SOU・SOUでも日本の伝統色を元に色名をお付けしております。

「四十八茶百鼠」といった言葉があるように、微妙な色の使い分けができる日本人の繊細な色感性には驚くばかりです。

が、しかし・・・。

太古の日本には、黒・白・赤・青の四色しか色名がありませんでした。

なんでも、『古事記』の色表現には四色しか登場しないとか。その証拠に、数多ある色名の中で形容詞化できるのは、この四色のみです。

黒 ⇒ 黒い

白 ⇒ 白い

赤 ⇒ 赤い

青 ⇒ 青い

例えば、黄などは「黄色い」と「色」という言葉が入っているので、これに当てはまりません。

そんな4色時代を経て、今や400色以上、、、不思議な国だなぁとつくづく思います。

日本の伝統色の意味をひとつひとつ読み進めると

草花に由来するもの、人物に由来するもの、染色の工程から名前がついたもの、文化的なことからついたものなどなど、興味深いものばかり。

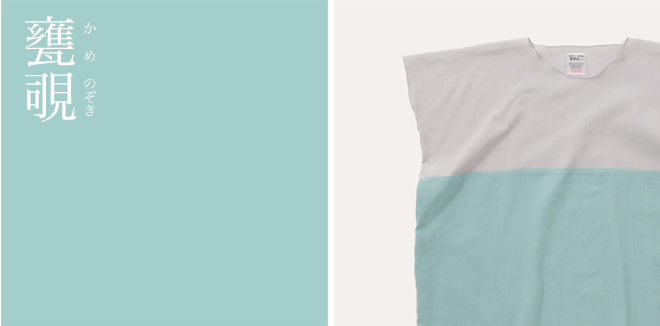

ここで、SOU・SOU着衣の夏 高島縮 長方形衣で使用した色より、その一部をご紹介します。

別名は『覗色 のぞきいろ』。藍染の際、甕 (かめ)の中に一回布をくぐらせただけの薄い藍色の染色。一入染め(ひとしおぞめ)といった薄い染色表現できた色のことだそうです。また、甕に張られていた水面に映った空の色を覗き見た時の色などという説もあり、遊び心のある色名です。

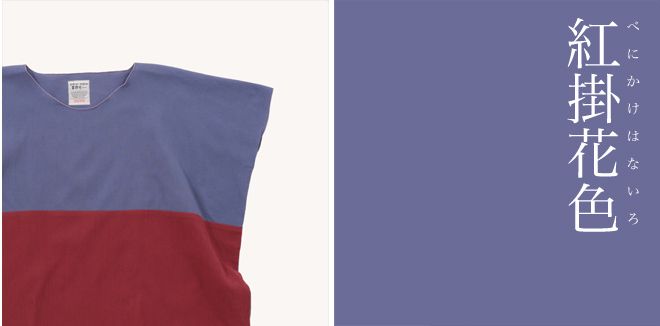

別名は『覗色 のぞきいろ』。藍染の際、甕 (かめ)の中に一回布をくぐらせただけの薄い藍色の染色。一入染め(ひとしおぞめ)といった薄い染色表現できた色のことだそうです。また、甕に張られていた水面に映った空の色を覗き見た時の色などという説もあり、遊び心のある色名です。 花色とは露草の花の色のことで、江戸時代までには裏地によく使われていた色だそうです。花色の下染に上から紅を染め重ねた色という意味で、とても風情があって好きです。

花色とは露草の花の色のことで、江戸時代までには裏地によく使われていた色だそうです。花色の下染に上から紅を染め重ねた色という意味で、とても風情があって好きです。 江戸後期の人気役者、五世市川団十郎が当時の流行の浅葱に渋みを加えた色を市川家の家芸の衣装に用い、これが通人の間で評判になりました。ここでいう「花色」は「縹色(はなだいろ/古くから知られた藍染めの色名)」のことで、「舛」は、市川家の家紋である「三舛」のことを表しています。

江戸後期の人気役者、五世市川団十郎が当時の流行の浅葱に渋みを加えた色を市川家の家芸の衣装に用い、これが通人の間で評判になりました。ここでいう「花色」は「縹色(はなだいろ/古くから知られた藍染めの色名)」のことで、「舛」は、市川家の家紋である「三舛」のことを表しています。なんて粋なんでしょう!

他にも沢山の色名とその由来がありますが、本日はここまで!

日本人の豊かな感性が生み出した色名の数々うっとり。。。しつつも、

「いや、まてよ、、現代でも新たな色名を生みだせるはずやん!SOU・SOU色ってどんなやろ?」

と妄想を膨らませております。

お問い合わせ窓口

お問い合わせ窓口

1 件のコメント

わぁ~~!!SOU・SOU色、聖美さんの思うSOU・SOU色って??

社長が決めるかな?脇阪さんかな?(^^;)どんな色だろう(>v<)

日本の色名ってホント、微妙に違うだけでかなり有りますよね。相方が持っていた辞書に色見本が載っているものがあり、凄いなぁ~・・と。

これからも商品の色味、楽しみに\(^o^)/

全く違う表情になりますものね!